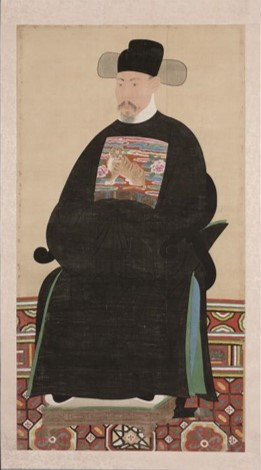

[이미지: 국가지정문화유산 보물 ‘박유명 초상’(1623년경). 서울 강남구 호림박물관 신사분관에 전시]

서울 강남 호림박물관 신사분관에서 열린 특별전 「검은빛의 서사-검은색으로 펼쳐낸 무한과 생성의 풍경」은 한 가지 색채, 곧 검은색을 중심으로 한국과 동아시아 문화의 심층적 의미를 탐색하는 자리다. 흔히 검은색은 어둠과 부정성의 은유로만 다루어지지만, 이번 전시는 오히려 그것이 우주의 질서와 생명의 순환, 권위와 정신의 표상으로 기능해 왔음을 드러낸다.

검은색은 중국 고전에서 ‘현(玄)’이라 불리며, 하늘의 근원적 색으로 이해되었다. 조선 사회 역시 이러한 사상적 토대를 수용하여 검은 단령(흑단령)을 관료의 정복으로 제도화하였다. 《세종실록》의 기록은 국정을 논의하는 회의 자리에서 검은 단령을 입도록 규정했음을 보여주는데, 이는 단순한 복식 규범을 넘어 하늘의 권위를 위임받은 질서의 상징이었다. 전시에 소개된 ‘박유명 초상’과 ‘이하응 초상’은 검은 의복이 지닌 위계와 정치적 무게를 생생히 증언한다.

그러나 검은색의 의미는 정치 권위에만 머물지 않는다. 문인과 화가들은 먹과 금을 병치하여 예술적 상징성을 확장하였다. 검은 바탕 위에 금빛으로 그려진 불교 설법도나 산수도는, 어둠 속에서 빛이 솟아나는 우주론적 장면을 연출한다. 이는 색의 부재가 아니라, 오히려 색을 넘어선 차원의 무한과 생성의 가능성을 드러내는 장치였다.

전시는 또한 현대 작가들의 작업을 병치시켜, 검은색을 시간과 공간을 넘어 이어지는 창조적 원리로 재해석한다. 송수남과 서세옥의 수묵 추상, 이배의 불을 통한 검은 재질 실험, 김호득의 대형 설치작품은 검은색을 단순한 색이 아니라 매체와 물질, 빛과 그림자의 관계 속에서 경험하게 한다. 특히 김호득의 작품은 벼루와 먹, 한지라는 전통적 도구가 빛을 받아 흔들리는 공간으로 전환되는 과정을 통해, 검은색이 어떻게 다시 생성과 움직임의 기호가 되는지를 보여준다.

철학자 위백규가 “검은 것은 곧 무한이며 생성의 시작이다”라고 해석했듯, 이번 전시는 검은색을 단순한 결여가 아니라 원초적 충만으로 자리매김한다. 관람자는 어둠 속에서 새로운 세계가 태어나는 순간을 마주하며, 색채가 문화와 사상의 지층 속에서 얼마나 다층적인 언어였는지를 깨닫게 된다.

검은빛의 풍경을 따라가다 보면, 우리가 무심코 지나쳤던 일상의 색이 사실은 문화적 기호의 집적임을 새삼 느끼게 된다. 이번 전시는 색을 통해 역사를 읽고, 예술을 통해 철학을 사유하게 만드는 하나의 장치다.