오늘날 디스플레이 기술은 더 선명하고, 더 빠르며, 더 효율적으로 색을 재현하기 위한 경쟁 속에 있다. 그러나 우리가 흔히 보는 화면 속 색은 대부분 ‘빛을 쏘고 붙잡는’ 방식에 기반해 있으며, 전력을 소모하며 계속 유지해야 한다. 이 점에서 최근 국내 연구진이 발표한 연구는 눈길을 끈다. 색을 만들어내는 방식을 근본적으로 전환하려는 시도이기 때문이다.

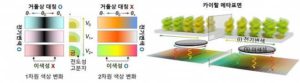

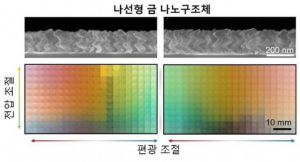

연구팀은 자연에서 이미 구현되고 있는 정교한 색의 메커니즘에 주목했다. 보석풍뎅이나 일부 새 깃털에서 볼 수 있는 금속광 색채는 색소가 아니라 미세한 구조가 빛을 특정 방식으로 반사하기 때문에 나타난다. 즉, 자연은 이미 오래전부터 ‘구조색(Structural Color)’을 통해 전력 없이도 변치 않는 생생한 색을 구현해왔다. 연구진은 이 원리를 나선형 금(金) 나노 구조로 모사했고, 여기에 전기 자극에 반응하는 고분자 물질을 결합하여 색이 전압과 빛의 편광 방향에 따라 바뀌는 표면, 즉 전기변색 메타표면을 구현하였다.

흥미로운 점은 색을 바꾸는 데 필요한 전압이 1볼트 이하에 불과하다는 것이다. 다시 말해, 이 장치는 화면의 색을 유지하기 위해 지속적으로 전기를 소모할 필요가 없다. 한 번 색을 바꾼 뒤 전원을 차단해도 색은 약 15분간 유지된다. 이는 기존 OLED나 LCD 기술과 비교할 때 전력 소비 구조가 근본적으로 다르다는 점에서 매우 중요한 의미를 갖는다. 디스플레이가 단순히 정보를 띄우는 장치를 넘어, 전력을 최소화한 ‘정보 면(面)’으로 발전할 수 있는 가능성을 열어주기 때문이다.

또한 이 표면은 빛의 ‘편광 방향’에 따라 서로 다른 색을 띤다. 같은 표면이라도 빛을 오른쪽으로 회전시키면 한 가지 색이, 왼쪽으로 회전시키면 또다른 색이 나타나는 방식이다. 즉, 색은 더 이상 고정된 속성이 아니라, 빛의 운동 방식과 상호작용하는 ‘현상’으로서 재구성된다. 이 점은 색채학적으로도 매우 흥미롭다. 색은 물리적 표면의 속성이 아니라 관찰 조건과 물질의 상호작용에 의해 생성되는 관계적(relationship-based) 사건이라는 점을 다시 환기시키는 셈이다.

연구팀은 이러한 색 변조 원리를 픽셀 단위의 광 논리 소자(logic element)로 확장하여, 하나의 픽셀이 162가지 색상 코드를 표현할 수 있는 체계를 구축했다. 이는 기존의 2진 기반 정보처리 체계가 아닌, 빛과 색을 새로운 연산 단위로 사용하는 3진적 정보처리 모델에 대한 가능성을 시사한다. 이 기술은 단순한 색 재현의 확장에 머무르지 않고, 디스플레이·암호화·센서·가시광 기반 데이터 저장 등으로 연계될 수 있다.

색을 전기적 신호가 아닌 빛의 질서와 물질의 구조로 조율하는 방식은, 색채를 단지 시각적 결과물이 아니라 물질과 빛이 맺는 관계적 사건으로 이해하는 관점과 맞닿아 있다. 기술은 다시 자연으로부터 배운다. 그리고 자연의 색은, 그 오랜 시간 속에서 이미 의미와 효율, 그리고 아름다움을 함께 품고 있었다. 이 기술은, 어쩌면 우리가 앞으로 마주하게 될 디지털 색채 환경이 더 생체적이며, 더 에너지 효율적이고, 더 조용한 방식으로 작동할 수 있음을 보여주는 예고일지도 모른다.

출처 : v.daum.net