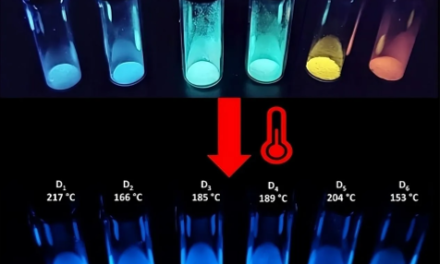

코스타리카 앞바다에서 잡힌 한 마리의 상어가 해양학계를 들썩이게 했다. 낚시꾼의 카메라에 포착된 이 상어는 우리가 익히 알고 있는 회색빛 몸매와는 달리, 선명한 주황빛 피부와 창백한 흰 눈동자를 지니고 있었다. 그 모습은 마치 바닷속을 유영하는 낯선 존재처럼 보였고, 과학자들은 곧 이 개체가 단순한 변이가 아니라 매우 드문 색소 이상을 보여주는 사례임을 확인했다.

황색변색증과 백색증의 동시 발현

상어가 주황빛을 띠게 된 이유는 ‘황색변색증’이라 불리는 현상 때문이다. 여기에 더해 눈에서는 멜라닌 성분이 거의 사라져 ‘백색증’의 특징이 나타났다. 민물고기나 새, 파충류에서는 드물게 보고된 바 있지만, 상어나 가오리 같은 연골 어류에서 이런 현상이 발견된 것은 사실상 처음이다. 그래서 이번 발견은 학문적으로도 큰 의미를 지닌다.

불리한 조건을 뚫고 살아남다

주황빛은 바닷속에서 위장을 어렵게 만들고, 백색증은 햇빛에 취약하게 하며 짝짓기 과정에서도 불리하다. 쉽게 말해, 눈에 띄는 체색은 생존에 불리할 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고 이번 개체가 성체까지 성장해 바다에서 살아남았다는 사실은 놀라움 그 자체다. 이는 해양 생태계가 지닌 복잡한 적응 메커니즘과, 때로는 불리한 형질조차 생존의 길을 찾을 수 있다는 가능성을 보여준다.

진화와 다양성에 던지는 질문

이번 사례는 자연선택에 대한 흥미로운 질문을 던진다. 일반적으로 색소 이상은 불리한 변이로 여겨지지만, 환경에 따라 그것이 반드시 치명적이지 않을 수 있다는 점을 시사한다. 이 상어의 존재는 진화가 단선적인 도태만으로 설명되지 않으며, 다양한 변이가 생태계 안에서 어떤 식으로든 자리 잡을 수 있다는 사실을 상징적으로 드러낸다.

보이지 않아야 살아남는 존재, 그러나 빛나버린 존재

바닷속 생명은 흔히 ‘숨음’의 전략으로 진화해왔다. 색을 잃고, 색을 닮으며, 배경에 녹아들어 포식자의 눈을 피하는 것. 그러나 이 상어는 오히려 드러남을 통해 살아남았다. 주황빛은 바다 속에서 가장 은폐에 불리한 색인데, 이 개체는 성체로 성장했다. 이는 생존을 가능케 하는 조건이 언제나 규칙적이고 예측 가능한 것이 아님을 보여준다. 철학자 자크 데리다가 말한 것처럼, 삶은 늘 ‘차이와 흔적’ 속에서 이해될 뿐, 절대적인 법칙 속에 고정되지 않는다.

자연선택의 비유와 인간 사회

진화론은 흔히 ‘적자생존’으로 단순화되곤 한다. 그러나 이번 사례는 ‘적합’의 의미를 다시 생각하게 한다. 환경에 가장 잘 어울리는 자만이 살아남는 것이 아니라, 때로는 환경에 어울리지 않는 자가 우연과 변수 속에서 생존한다. 이는 인간 사회에도 은유적으로 닿는다. 사회적 규범에 맞지 않는 존재가 도태되는 것처럼 보이지만, 예기치 못한 맥락 속에서 그들의 존재가 새로운 길을 연다. 주황빛 상어는, 우리가 익숙하게 믿어온 ‘규범적 적합성’이 언제나 절대적인 것은 아님을 상기시킨다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

출처 : www.newsis.com