주방의 색이 부드러워지는 풍경

한때 주방은 기능 중심의 공간이었다. 냄비·프라이팬, 가전 제품은 ‘검정·스테인리스·흰색’ 같은 무채색 계열이 대세였고, 색상은 최소한으로 유지하는 게 미덕처럼 여겨졌다. 하지만 요즘 주방 풍경이 달라지고 있다. 최근 발표된 기사처럼 “검은색은 칙칙해… 파스텔톤 프라이팬 인기” 라는 헤드라인이 등장한 것은 단순한 유행 이상의 흐름을 반영한다. (네이트 뉴스)

그 변화의 중심에는 ‘주방=요리의 공간’이 아니라 ‘주방=생활·공간 미학의 일부’라는 인식이 있다. 우리는 점점 더 집을 단순한 거주지 이상으로 여기고, 인테리어와 감성 요소를 결합하려 한다. 이 과정에서 색채는 가장 직관적으로 공간 분위기를 바꾸는 수단이다.

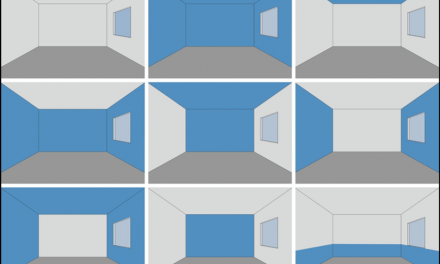

특히 파스텔 계열, 즉 높은 밝기(고휘도)와 낮은 채도(부드러운 톤)의 색이 주목을 받는다. 예전처럼 선명하고 강한 원색보다는 부드러운 분홍, 민트, 연한 하늘색, 라벤더 등 색조가 조심스럽게 공간에 스며들며, 과하지 않게 시선을 끄는 역할을 한다.

MZ세대가 주요 소비층으로 떠오르면서, ‘예쁘게 먹고 싶은’ 심리도 반영된다. 프라이팬 색이 예쁘면 그것이 사진 속 피사체가 되고, 냉장고의 색이 예쁘면 요리 사진이 더 화사해 보인다. 이런 시각적 욕구가 파스텔톤 주방용품의 수요를 자극한다.

가전 브랜드들도 이에 응답하고 있다. 과거엔 색상을 거의 바꾸지 않던 제품들도, 소비자 선택을 허용하거나 제한판 컬러를 내놓는 일이 잦아졌다. KitchenAid가 최근 출시한 ‘Wildflower’ 같은 톤도 그런 연장선상이다. (techradar기사)

결국 이 흐름은 단순한 미의 문제를 넘어 감정, 체험, 문화적 소비가 뒤섞인 트렌드다. 사람들이 주방을 통해 느끼고 싶은 분위기—부드러움, 따뜻함, 아늑함—이 색채를 매개로 구현되고 있다.

색채의 역사적 흐름: ‘기능의 공간’에서 ‘감성의 공간’으로

주방 색채의 변화는 단순한 미적 유행이 아니라, 생활공간 인식의 변화를 반영하는 문화적 지표라 할 수 있다.

1950년대 미국에서 파스텔톤 냉장고와 오븐이 등장했을 때, 그것은 산업 생산의 회복과 중산층의 ‘생활의 안락함’에 대한 욕망을 상징했다. 당시의 파스텔은 “근대적 낙관주의”의 색이었다. 밝고 부드러운 분홍과 하늘색은 풍요와 미래에 대한 신뢰를 시각적으로 구현했다.

이후 1980~2000년대에 들어, 주방의 색채는 다시 무채색으로 회귀한다. 스테인리스와 흰색, 검정은 ‘위생적이고 전문적인 이미지’를 상징하며, 소비자의 가치관이 실용성과 위생, 고급스러움으로 이동했음을 보여준다. 그러나 이러한 무채색 중심의 디자인은 결국 정서적 거리감을 유발했고, 주방은 “살아있는 공간”이 아니라 “기능적 작업대”로 전락했다.

21세기에 접어들며, 특히 2010년대 이후 ‘뉴트로(Newtro)’ 문화와 SNS 기반의 시각 중심 소비가 확산되면서, 색채는 다시 감성적 주체로 복귀했다. 파스텔톤 주방용품의 등장은 이러한 복귀의 상징적 사건이라 할 수 있다.

즉, 색채의 부드러움이 공간의 감정성을 회복하는 매개가 된 것이다.

변화의 동력: 사회문화적 요인의 교차

이러한 색채 변화의 동인(動因)은 다층적이다. 첫째, 소비 세대의 전환이 핵심이다.

MZ세대는 이전 세대보다 감성적 일상, 즉 ‘일상의 미학화’를 중시하며, 기능보다 분위기와 심미적 만족을 우선한다. 이들에게 주방은 더 이상 ‘요리하는 곳’이 아니라, ‘나를 표현하는 무대’이자 ‘감정적 휴식의 장소’이다. 파스텔 색조는 이러한 정서적 욕구를 시각적으로 충족시킨다. 부드럽고 낮은 채도의 색은 심리적으로 안정감을 주며, ‘소음이 없는 색(soundless color)’로서 평온한 정서를 유도한다.

둘째, 디지털 미디어와 시각 중심 문화의 확산이다.

인스타그램, 유튜브 등에서 주방은 시각적 콘텐츠의 주요 배경으로 등장한다. 소비자는 “예쁜 색의 주방용품”을 구매함으로써 시각적 피드백을 얻고, 그 이미지를 다시 사회적 공유를 통해 확산시킨다. 결국 파스텔 주방용품은 단순한 물건이 아니라, ‘공유 가능한 정서’(shareable affect) 의 역할을 하게 된다.

셋째, 기술적·산업적 조건의 변화도 무시할 수 없다.

과거에는 색상 변경이 제조비용을 높이고 생산 공정을 복잡하게 했지만, 최근의 디지털 코팅, 저비용 안료 기술, 맞춤형 생산 시스템은 다양한 색상 제품의 생산을 가능하게 만들었다. 그 결과, 브랜드들은 “색상 = 경쟁력”이라는 전략을 수립하고, 시즌별 한정 컬러를 마케팅 요소로 활용하기 시작했다.

넷째, 복고적 정서의 회귀다.

현대 소비자들은 과거의 안정된 감성을 향유하면서도 그것을 현대적 감각으로 재해석하려 한다. 1950~60년대 파스텔 주방은 경제적 풍요와 낙관의 상징이었지만, 2020년대의 파스텔은 불안과 피로의 시대 속에서 ‘심리적 휴식’을 제공하는 색으로 기능한다. 이 두 시기의 파스텔은 동일한 색조를 지니지만, 감정의 방향성은 정반대에 있다—과거의 파스텔이 확신의 색이었다면, 오늘의 파스텔은 위로의 색이다.

구조적 분석: 색채, 감정, 기술의 삼중 구조

이 트렌드를 구조적으로 분석하면, 세 가지 축이 서로 맞물린 복합적 현상으로 볼 수 있다.

첫째는 심리적 축(affective axis) 으로, 개인의 감정과 정서 안정 욕구가 색채 선택의 주요 결정 요인이 된다.

둘째는 기술적 축(technological axis) 으로, 새로운 제조 방식이 색상 다양화를 가능하게 만들어주었다.

셋째는 문화적 축(cultural axis) 으로, 사회의 심미적 가치와 소비 행태가 색채 트렌드를 유도한다.

이 세 축이 교차하면서 “부드러운 색채의 공간 소비”라는 새로운 미학적 질서가 형성된다. 즉, 파스텔톤 주방은 감성 소비 + 기술 혁신 + 문화적 재해석이 결합된 복합적 산물이다. 그러나 이 변화는 단순히 긍정적 현상만은 아니다.

밝은 색채는 오염과 변색에 취약하며, 제품의 내구성과 유지관리 부담을 증가시킬 수 있다. 또한 빠르게 소비되는 ‘유행색(fashion color)’의 성격을 지녀, 지속가능한 디자인 가치와 충돌하기도 한다. 따라서 파스텔 컬러 트렌드의 확산은 감정의 소비화라는 사회학적 문제와도 맞닿아 있다.

색채의 부드러움이 일상의 정서를 포장하는 동시에, 그 이면에는 불안정한 시대가 만들어낸 심리적 보상 욕구가 숨어 있는 것이다.

참고 : news.nate.com techradar.com bhg.com