색은 언제부터 감각적 경험이 아니라 시각적 대상이 되었을까. 그리고 우리는 언제부터 색을 해석하고 설명해야 할 대상으로만 다루기 시작했을까. 근대 이후 서구 사유와 산업적 맥락 속에서 색은 점차 감각적 사건이라기보다 인식되고 분류되는 대상으로 다뤄져 왔다. 이 과정에서 색은 정서적 울림을 발생시키는 경험이기보다, 의미를 전달하는 기호이자 관리 가능한 시각 정보로 조직되었다. 이러한 전환은 색을 체계화하고 합리 화하는 데 기여했지만, 동시에 색이 지니고 있던 감각적 깊이와 정서적 밀도를 약화시키는 결과를 낳았다.

이 지점에서 칸딘스키(Wassily Kandinsky)의 색채 사유는 하나의 대안적 관점을 제시한다. 칸딘스키에게 색은 시각의 대상이기 이전에, 인간의 내면, 보다 정확히 말하면 영혼을 진동시키는 사건이었다. 색은 화면의 표면에 머무르지 않고 감각 내부로 침투하며, 형태는 의미를 고정하기보다 감각을 해방하는 역할을 수행한다. 이러한 맥락에서 그의 추상은 회화 양식의 혁신이기 이전에, 감각의 질서를 재구성하려는 철학적 시도라 할 수 있다.

피아니스트이자 해설자인 미하일 루디(Mikhail Rudy)는 칸딘스키의 예술을 “색과 소리를 통해 인간의 영혼에 닿으려는 야심”으로 요약한다. 이 표현은 단순한 은유가 아니다. 칸딘스키에게 음악은 가장 비물질적이면서도 직접적으로 감정을 작동시키는 예술이었다. 대상의 재현 없이도 상태를 변화시키는 음악의 힘은, 그가 회화에서 추상을 선택한 결정적 이유이기도 했다. 그는 회화가 음악처럼 작동할 수 있다고 믿었으며, 추상은 바로 그 가능성을 실험하는 장치였다.

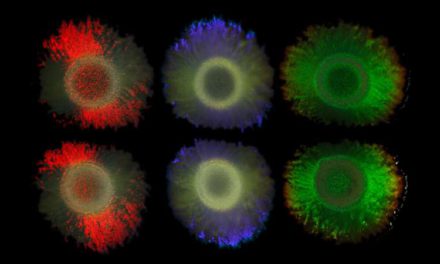

칸딘스키의 색채는 해석을 요구하지 않는다. 대신 반응을 촉구한다. 노랑은 외향적으로 팽창하며 고음처럼 날카롭게 울리고, 파랑은 내향적으로 수렴하며 저음처럼 깊어진다. 빨강은 그 사이에서 긴장을 품고 진동한다. 이러한 색의 ‘톤’은 상징의 문제가 아니라, 정서가 어떻게 물리적으로 작동하는가에 대한 탐구에 가깝다. 관람자는 의미를 해독하는 독자가 아니라, 색의 울림에 노출된 청자가 된다. 화면은 정지되어 있지만, 감각적 경험은 그 안에서 지속적으로 이동한다.

이때 칸딘스키의 회화는 시간성을 획득한다. 음악이 시간 속에서 전개되듯, 그의 화면 역시 시선의 이동과 함께 감정의 변화를 유도한다. 색의 대비는 리듬이 되고, 형태의 반복은 박자가 된다. 회화는 더 이상 ‘보는 대상’에 머무르지 않고, 감각적으로 체험되는 과정이 된다. 이는 감상자의 태도 또한 변화시킨다. 이해하려는 태도에서 느끼려는 태도로, 해석의 욕망에서 감각을 열어두는 상태로의 전환이다.

칸딘스키가 추상을 선택한 이유는 현실을 부정하기 위해서가 아니었다. 오히려 현실보다 더 깊은 층위-정서, 영혼, 정신-에 접근하기 위해서였다. 구체적 형상은 의미를 고정하지만, 색과 선은 의미를 유예한다. 그래서 그의 작품은 하나의 메시지를 전달하지 않는다. 대신 여러 개의 상태와 반응을 가능하게 한다. 이는 예술을 ‘설명 가능한 결과물’이 아니라, 감각이 작동할 수 있도록 열어 둔 조건으로 이해하려는 태도다.

오늘날 색은 빠르게 소비된다. 브랜드의 코드로, 인터페이스의 신호로, 취향을 분류하는 지표로 즉각 번역된다. 그러나 칸딘스키의 회화는 여전히 질문을 던진다. 색은 과연 그렇게 빨리 소진되어야 하는가. 색은 정보를 전달하는 도구에 그치는가, 아니면 인간 내부의 감각을 다시 조율하는 힘을 지니는가. 그의 색채는 이 질문을 과거형이 아닌 현재형으로 남긴다.

색이 소리처럼 울릴 수 있다는 믿음, 그 믿음은 과학적 증명보다는 감각에 대한 신뢰에서 비롯된다. 칸딘스키는 예술을 통해 인간이 아직 언어로 포착하지 못했지만 분명히 경험하는 영역에 접근하고자 했다. 그가 남긴 것은 특정 형식이 아니라 태도다. 보는 방식을 바꾸는 태도, 느끼는 감각을 회복하려는 태도. 어쩌면 오늘날 그의 색이 다시 읽혀야 하는 이유는 여기에 있다. 색이 다시, 우리 안에서 울릴 수 있도록.

출처 : www.crescendo-magazine.be